食管癌手术在切除病变部位后,用胃代替食管是最常选择的术式,把胃做成细长条状,变成一根“管”,上拉到胸部或颈部的食管进行吻合,以重建消化道。但对于66岁唐叔(化名)来说,因此前接受过胃大部分切除术,没有足够长度的胃来代替食管,怎么办?近日,中山大学附属第六医院的专家团队采用堪称食管外科界的“珠穆朗玛峰”术式——“结肠代食管”手术,将食管肿瘤及残胃切除,另截取一段肠管移至胸腔作为管道,肠两端与颈段食管和小肠连接起来代替食管,为其完成食管癌手术和整个消化道重建。目前,唐叔已康复出院。

廖洪映团队为患者进行手术治疗。

二度手术重建消化道难

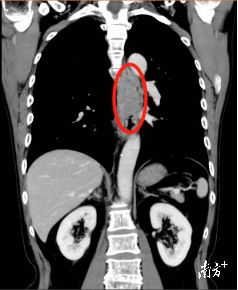

来自潮汕的唐叔是一名退休工人,和大多数当地人一样,他平时爱喝热茶,喜食腌制食品。今年年初,他因进行性吞咽困难来到中山六院行胃镜检查,发现胸中段食管肿物,经病理确诊为食管中分化鳞癌。

胸中段食管鳞癌。

该院食管外科、胸外科主任廖洪映教授团队为患者完善术前检查及准备,并邀请结直肠肛门外科蔡建副主任医师会诊,共同商定手术方案。

廖洪映介绍,对于大多数可以手术切除的食管癌患者来说,用胃代替食管是最常选择的术式,把胃做成细长条状,变成一根“管”,上拉到胸部和颈部的食管进行吻合,重建消化道,替代食管的作用。但经询问病史,唐叔在数年前曾因胃溃疡穿孔于当地医院急诊行胃大部分切除术。这意味着,在接受食管癌手术后,他没有足够长度的胃来代替食管。

专家们想到了“结肠代食管术”。通过将食管肿瘤及残胃切除,另截取一段肠管移至胸腔作为管道,肠两端与颈段食管和小肠连接起来代替食管,完成全消化道重建。因手术操作复杂、吻合口多(通常4-5个吻合口)、易污染和术后并发症(包括移植结肠坏死、吻合口瘘、吻合口狭窄、结肠扭曲冗长等)发生率较高等,该术式也被称为食管外科界的“珠穆朗玛峰”。

但回结肠代食管也具备了独特优势,如抗返流、减少口腔异味、有足够长的移植肠段、保留大部分结肠以减少术后腹泻不适等。随着近年动物实验研究、临床实践的积累以及手术技术、器械的不断发展,结肠代食管重建术的并发症和死亡率明显降低。

“结肠代食管”打通生命路

经过多番讨论与充分的术前评估,同时与患者进行了充分沟通,廖洪映团队联合蔡建团队共同为患者实施了“胸腔镜下食管癌根治术+回肠末端联合升结肠代食管顺蠕动间置吻合术+阑尾切除术+空肠营养管造瘘术”。

术中,廖洪映取患者右侧胸壁肋骨间隙作四个0.5-1厘米的小孔为手术切口。伴随着心脏规律地跳动和肺呼吸地起伏,医生们在电视胸腔镜下小心游离病变食管,并进行彻底的淋巴结清扫。在胸腔复杂的器官解剖关系中,仅花40分钟将整段胸腔食管游离完毕。紧接着,蔡建在腹腔镜辅助下截取回肠末端及升结肠,此时,小心保留中结肠动脉作为供血血管非常关键。

蔡建指出,因患者既往有胃溃疡穿孔病史,腹腔脏器出现重度粘连,手术难度和风险进一步增加。在谨慎细致的操作下,腹腔脏器之间的关系逐渐明朗,廖洪映用最快速度将回肠末端及升结肠通过原食管床上提至颈部与食管残端吻合,升结肠与空肠作Roux-en-Y式(两段肠管之间特殊的吻合方式,可有效防止术后胆汁返流引起的反酸等不适)吻合,近端回肠与横结肠吻合。当看到颈部及腹部数个吻合口通畅的血供和蠕动良好的肠管,意味着“结肠代食管”手术圆满成功,手术台上台下的医生护士才稍微松了一口气。手术全程历时6个多小时。

术后一周,唐叔复查上消化道造影,各吻合口通畅愈合良好,术后至今定期随访,吻合口均未见明显异常。现生活质量及营养状况良好。

持续吞咽困难早做检查

哪些患者可行结肠代食管重建术?廖洪映介绍,结肠代食管重建术适应症十分严格,主要包括胃食管双原发癌、食管腐蚀伤、胃食管手术后再发食管癌、胃代食管术失败者、先天性食管闭锁、食管多发性憩室、食管破裂、食管气管瘘、巨食管症以及重度反流性食管炎等。需要根据术前评估肠段的长度及血供情况,可选择回肠末端及升结肠、横结肠、降结肠代替食管,相应的血管为回结肠动脉、右结肠动脉、中结肠动脉、左结肠动脉。在某些特殊情况下,比如食管重度灼伤后,通过该手术,结肠甚至可以代替食管发挥原有的作用。

廖洪映同时提醒,食管癌常以进行性吞咽困难为首发症状。若进食时出现吞咽困难,并且症状逐渐加重,伴有体重下降、胸痛等不适,需高度警惕食管肿瘤,特别是在有肿瘤家族史、日常爱吃烫食、腌制食品的情况下,应尽早至医院就诊,必要时行胃肠镜检查,及早发现并治疗。

【记者】江玲

【通讯员】简文杨 戴希安

编辑 江玲

官方微博

官方微博 微信服务号

微信服务号 微信订阅号

微信订阅号