传道授业,他们不负三尺讲台

快来看看他们对

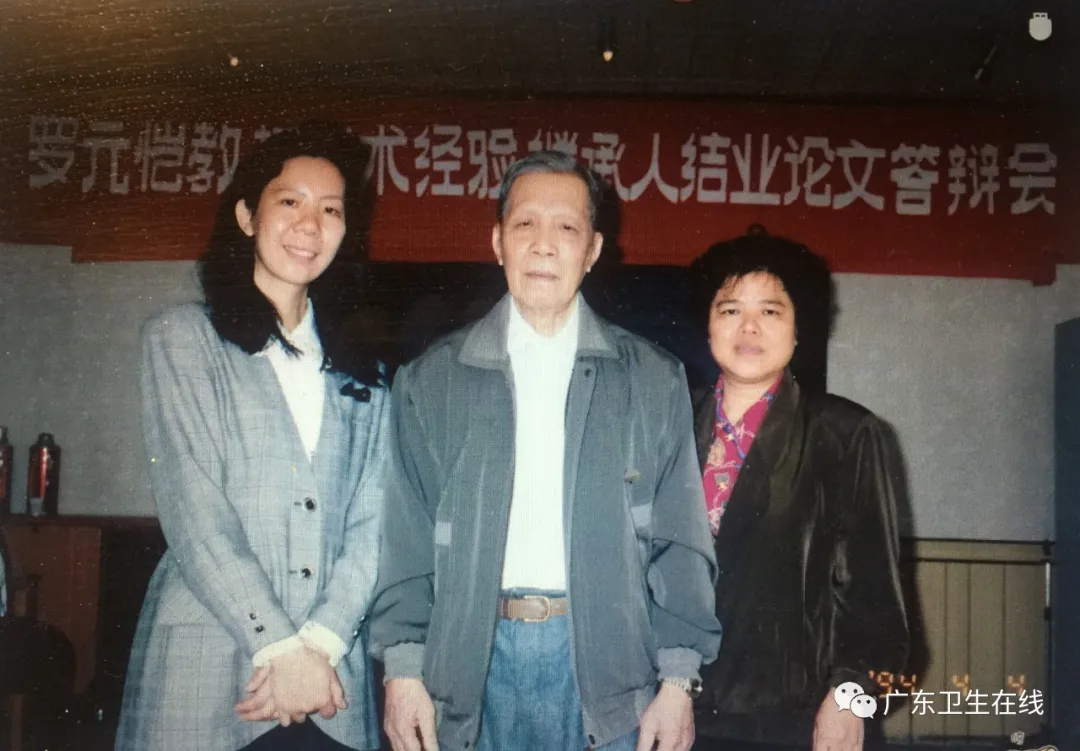

▲左二为罗元恺教授

恩师罗元恺教授 全国著名妇科学家

在第37个教师节来临之际,怀念我的父亲罗元恺教授。他是新中国第一位中医教授,也是我的研究生导师。从小在他身边做“小秘书”,誊写讲义、书稿,耳濡目染,长大之后亦走上从医之路。从研究生到学术继承人,我和师姐张玉珍教授共同接过岭南罗氏妇科流派的接力棒,传承学术与医术,成为广东省、广州市非物质文化遗产“岭南罗氏妇科诊法”的代表性传承人。

父亲治学严谨,以“博学笃行,业精于专”为座右铭,要求我们认真做学问,耐心做临床。他提出以“肾-天癸-冲任-子宫轴”为核心的中医生殖轴理论,指导中医调经、助孕、安胎的临证实践,取得良好的疗效。

在父亲的影响下,我也成为一位中医教授,继续培养中医的接班人,让岭南妇科代代相传,薪火永存。

——学生 罗颂平(广州中医药大学第一附属医院妇儿中心主任、国家中医药领军人才“岐黄学者”、全国著名妇科学家罗元恺教授的学术继承人)

▲右一为邱健行教授

▲左一为戎铁华教授

▲右一为汪建平教授

古人云,“才不近仙者不可为医,德不近佛者不可为医。”我觉得这句话对教师同样适合。

教师是学生的引路人,为人师表,不但要学识渊博,更要品德高尚。国无德不兴,人无德不立,教书育人的根本在于立德,立德树人是教育的根本任务。

“与时俱进,教学相长”也是现代高等教育的另一非常重要的议题。现代科技日新月异,教师除了要自身不断学习、更新知识,同时也要紧跟年轻人的步伐,从他们身上吸取新知识、新思维、新技能,与年轻人共同成长。

▲左一为管向东教授

恩师管向东教授 中山大学附属第一医院重症医学科主任

每个学生都要接受管老师的扪心之问:“当无人在身边、你独自在床边救治时,你该如何对待病人?”

有时候会遇到病情特别复杂、特别危重的病人,会感觉走投无路,快要泄气了。而管老师查房时仍然不放弃,尽最大努力挽救病人。

在学生眼里,管老师是严师,他的乐观、坚持,不仅给了学生们信心和勇气继续奋战,也鼓舞病人和家属重燃希望之光,与医生一同创造生命逆转的奇迹。

——学生 司向(中山大学附属第一医院重症医学科副主任医师)

▲左一为查振刚教授

▲左三为周清

▲右一为林定坤教授

恩师林定坤 广东省名中医,广州中医药大学教授、博士生导师,国家中医药管理局中医骨伤科重点专科学科带头人、广东省中医院大骨科主任

治学严谨、认真细致、身体力行、富有情怀——这是我回想起与老师相处近10年来最深的感受。

印象最深的一次,是跟老师前往内蒙古工作室的情景。工作室落户于鄂温克族自治旗,当地医疗条件、经济水平相对较低。随行人员问老师,为什么要坚持过来,老师回答说:“医者要有大爱。广东医疗条件好,老百姓没了我也有其他名医。但这边缺医少药,如果我不来,他们又会失去一次得到救治的机会,所以我一直在坚持。”

时至今日,林定坤工作室团队已前往鄂温克旗36批次,每月都会有成员到达当地开展医疗工作,并发动社会力量筹集140万元爱心基金,为经济困难群众提供帮助。

师恩如海,难忘恩情。感谢老师的言传身教、以身作则,感谢老师的教诲与帮助,祝教师节快乐!

——学生 侯宇(广东省中医院主治医师、大骨科秘书)

▲右一为何伟教授

恩师何伟 广东省中医骨伤研究院首席教授

岁月如梭,从2009年认识何老师,到成为老师的学生,如今再有幸和老师一起共事,算起来已经12年有余。很荣幸,在生命中遇到何老师并成为老师的学生,老师严谨的治学态度,渊博的学识,丰富的临床经验,高尚的人格魅力,勤勉务实的工作作风,对医学事业孜孜不倦的追求,对患者无微不至的关怀关心,都是吾辈学习的楷模!

饮其流者怀其源,学其成时念吾师,师恩永难忘!祝老师节日快乐!

——学生 陈群群(广州中医药大学第三附属医院关节中心副主任医师,广东省第六届“羊城青年好医生”)

▲左三为尹爱华主任

▲左一位冯颖青

▲左一为欧湘红

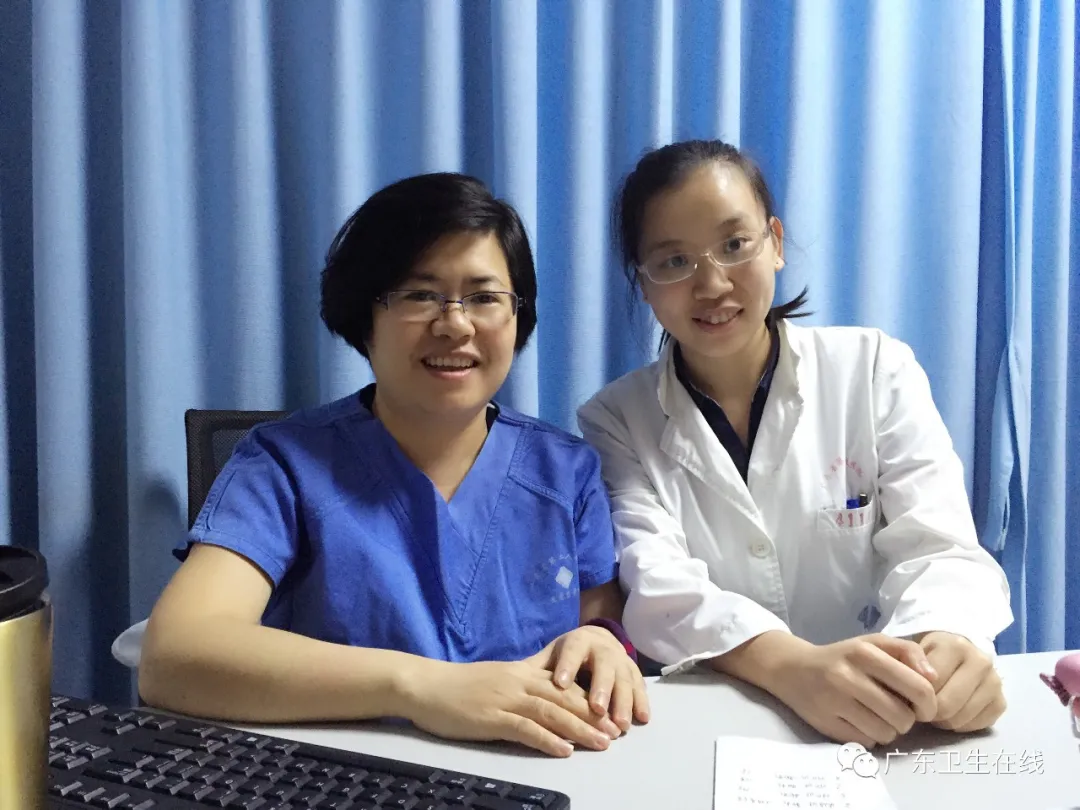

恩师欧湘红 广东省第二人民医院生殖医学中心主任、主任医师、硕士研究生导师,南方医科大学生殖内分泌博士

2014年我与欧老师结缘于课堂,深入浅出的讲解一下子把我征服了。2015年以梦为马,我终于考上研究生,与欧老师成为师生。

工作上,欧老师总会耐心给我讲解特殊病例,教我分析疾病特点及临床思维,提醒我技术操作的每一个细节;生活上,她都事无巨细关怀入微,记得有一次我不小心被紫外线射伤眼睛,她打电话向各方求教处理。

一朝沐杏雨,一生念师恩。欧老师兢兢业业的坚毅性格和孜孜不倦的执业态度,以及她教导我的每一步,使我从未迷过路,不仅仅是导师,更是毕生的榜样。欧老师,您辛苦了,做我平凡岁月的星辰,感恩。

——学生 袁瑞莹 广东省第二人民医院生殖医学中心

恩师李映桃 广州医科大学附属第三医院普通产科主任、主任医师

门诊、病房、手术,不忘初心,兢兢业业,德艺双馨;传道、授业、解惑,有教无类,不遗余力,桃李满园。

凌晨两三点还在指导患者的血糖调节,早上五六点就在群里问谁要她帮忙带早餐。二十多岁的人还在睡梦中,五十多岁的主任六七点却已经到了科室,把每天过成高三的模样,甚至有过之而无不及。

我曾疑惑究竟是什么让老师永远这么精力充沛,斗志昂扬?看她长此以往而乐此不疲,我想那是信仰的力量,这已不是工作而是事业。那样明亮的光,照耀着、温暖着患者,也在我们内心播撒下向阳生长的种子。

——学生 肖晓梅 广州医科大学附属第三医院产科(第三临床学院)

官方微博

官方微博 微信服务号

微信服务号 微信订阅号

微信订阅号