本该待在腹腔内的肝脏,却从肚脐处“偷跑”出来,小宝(化名)尚在娘胎里,就被诊断为脐膨出。到孕27周时脐膨出已有成年人的拳头大小。近日,中山大学附属第六医院产科、小儿外科、超声科、儿科、新生儿科等8个学科团队紧密协作,为小宝行一期修复手术,即出生后立即行腹壁缺损关闭,让肝脏归位。目前,宝宝能够自主呼吸,正常吃奶,生命体征稳定。

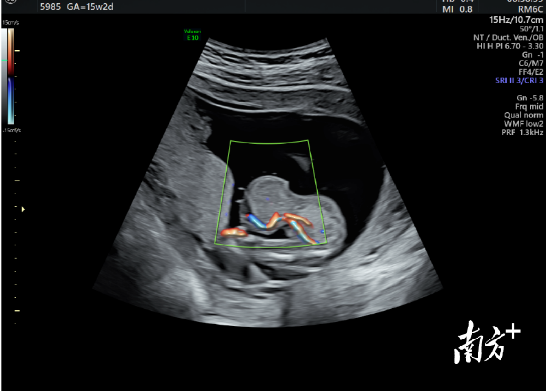

超声显示脐带腹部入口处低回声包块。

胎儿脐膨出拳头大

家住广西的黄女士在数年前因宫外孕切掉了一侧输卵管,为了再接“好孕”历尽艰辛,终于在去年怀上了宝宝。就在她憧憬成为母亲的美好未来时,孕中期产检筛查的结果又给了她当头一棒。

超声检查结果显示胎儿脐带入口处低回声包块,13mm×12mm×12mm,考虑胎儿脐膨出声像。据医生初步推断,膨出内容物为肝脏,不排除腹裂的可能,预后会差很多。黄女士和丈夫非常焦虑,他们舍不得放弃来之不易的宝宝,却又担心宝宝将来有更严重的问题。

“产前筛查发现胎儿结构畸形是产前诊断的指征,虽然超声产前诊断没有发现其他异常,还是建议羊膜腔穿刺采集羊水标本进行染色体核型分析和基因芯片检查。”中山六院产科高羽主任为黄女士夫妇做了详细咨询和检查,在排除染色体异常的可能后告知,现在手术技术与新生儿监护水平进步很大,脐膨出的宝宝通过手术有很高的治愈率,孕期也会密切关注胎儿的情况。

高羽主任的一番话给了黄女士信心,她选择继续在中山六院产检。接连几个月的产前诊断没有发现异常,超声检查都提示宝宝发育良好,但腹壁缺口越来越大,到孕27周时,脐膨出的大小已经达到45mm×46mm×44mm,约有成年人的拳头大。

产时手术回纳肝脏

黄女士在孕36+5周时,按计划入院待产。产科组织影像科、超声科、小儿外科、新生儿科和麻醉科多学科专家会诊,讨论一致认为,脐膨出最佳的治疗方法是通过手术关闭腹壁缺口,且患儿出生后尽早手术预后更好,能够降低麻醉难度与风险。

小儿外科主任王德娟主任医师做过多例脐膨出手术,经验丰富,但像黄女士宝宝这么巨大的脐膨出还是第一次碰到。

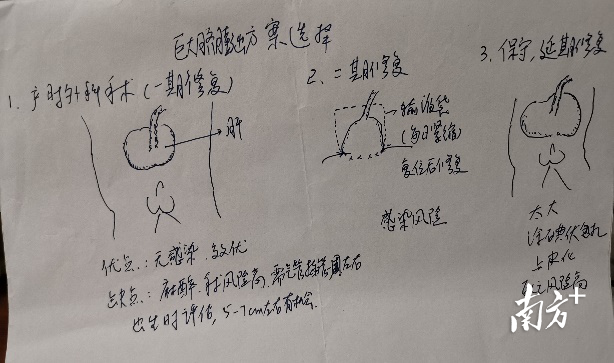

王德娟主任一边画图,一边向黄女士夫妇耐心讲解手术方案。第一方案,行产时外科手术(一期修复),优点是无感染、效果好,但新生儿麻醉手术风险高,需要气管插管一周左右,而且对脐膨出大小有要求,5-7厘米有手术机会,需要在宝宝出生时具体评估。第二方案,在宝宝出生后用输液袋套住脐膨出,每日缩紧一点,待复位后进行二期修复,但该方案感染风险较高。第三方案,如果宝宝出生时脐膨出超过7厘米,建议先保守治疗,延期修复。

手术日期定在3月28 日,黄女士孕37周+5天。为保障黄女士的宝宝顺利出生、手术,中山六院组成了包括产科、小儿外科、新生儿科、手术室麻醉科在内的医疗团队。

当天上午8:30,产科高羽主任为黄女士进行剖宫产。为保护宝宝脆弱的腹部,手术采用了非常规的协助胎儿背部优先娩出的方式,成功避免了脐部受压,仅5分钟就协助娩出重3330g的男婴。

小宝出生时肤色红润,哭声响亮,与普通新生儿不同的是,腹壁上顶着一个硕大的球形肿物。小儿外科专家查看新生儿后,确认可以按第一种方案进行手术,即出生后立即行腹壁缺损关闭,一步到位。

专家手术中。

在充分考虑新生儿全身麻醉的难度和风险后,麻醉科靳三庆主任和赵阳副主任亲自操作,在团队合作下,小宝顺利完成了最危险的气管插管和麻醉。当王德娟主任将膨出物表面的脐带组织分离后,发现由于膨出物巨大导致关闭腹壁缺口较大,决定采用自体筋膜皮瓣移植修复。考虑到宝宝术后可能出现的腹胀,特意采用了减张缝合方法缝合腹部皮肤。

8个学科10余名医护人员的通力合作,经过1个多小时细致入微的手术,成功为小宝完成腹壁缺损关闭术,让膨出肚脐的肝脏归位。母子平安,在场的每个人才敢稍微松了口气。

即时修复预后更好

“由于宝宝腹腔容积比较小,将外部裸露的肝脏回置后,会对他的心肺等造成压迫,可能导致心率下降、呼吸困难等问题。宝宝术后的恢复才是关键。”儿科肖昕主任说。

术后小宝转到了新生儿科,需要禁食与有创呼吸机辅助通气接近一周的时间。在儿科肖昕主任和新生儿科郝虎主任团队的监护下,小宝在出生后第6天成功脱离呼吸机,生命体征保持稳定,出生后第14天,摆脱了静脉营养,能够正常吃奶。目前,小宝还在新生儿科住院,继续观察术后恢复和生长发育情况。

专家手术中。

小儿外科王德娟主任介绍,脐膨出又称脐突出、胚胎性脐带疝,为先天性腹壁畸形,是胎儿期脐及腹壁组织发育障碍而使腹腔脏器疝入脐带的外膜造成。典型的脐膨出畸形表现为腹部中央脐带处有透明的囊,内含物为小肠等腹腔脏器,覆盖着一层由羊膜和腹膜组成的透明薄膜。

该病新生儿发生率为1/3200-10000,男孩较多见,病因目前尚不清楚。囊内容物除了小肠、结肠之外,还见有肝脏、脾、胰腺甚至膀胱等。原则上,脐膨出的患儿需要立即手术,否则会出现局部皮肤破溃、坏死、感染,威胁生命,重者可致患儿死亡。

【记者】江玲

【通讯员】简文杨 戴希安

编辑 朱斌

官方微博

官方微博 微信服务号

微信服务号 微信订阅号

微信订阅号