因父亲患有胃癌,已过不惑之年的周先生很重视体检,去年到医院做胃镜检查,发现有“胃息肉”,直径约0.7厘米。

由于害怕发展成胃癌,周先生当即接受手术治疗,把息肉切除了。

没想到,术后半年,周先生再去医院检查时,胃里面又长了一枚息肉。

这下他不淡定了:“这胃息肉怎么还没完没了了?它不会恶变成癌吧?”

怀揣这些疑问,记者采访了中山大学附属第六医院胃外科主任练磊医生。

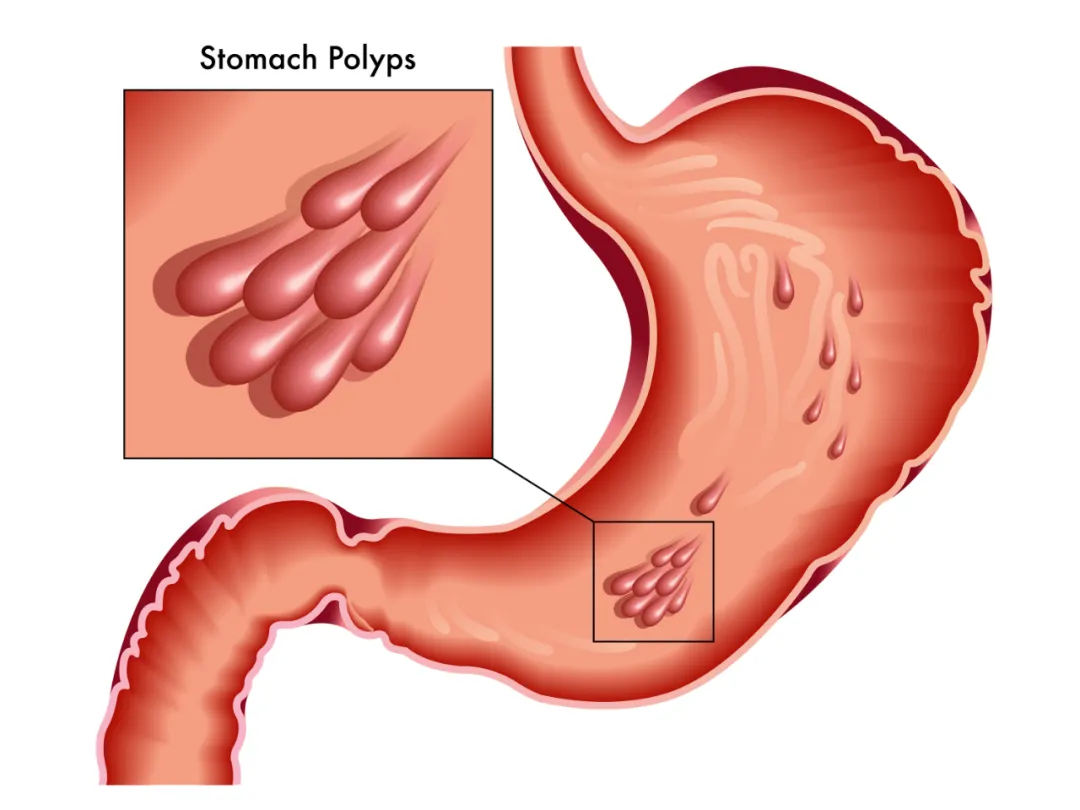

通俗地说,胃息肉,就是长在胃里面的肉疙瘩,大小从几毫米到几厘米不等。

查出胃息肉,先别焦虑。练磊主任指出:“不同息肉类型,恶变风险各有不同。”

临床上,大部分胃息肉的恶变率都比较低。

-

增生性胃息肉:比较“安全”

这在临床上最为常见。

-

胃底腺息肉:散发型的,基本不会癌变

-

胃腺瘤性息肉:癌变率高,警惕!

多数体检报告都未注明胃息肉类型。

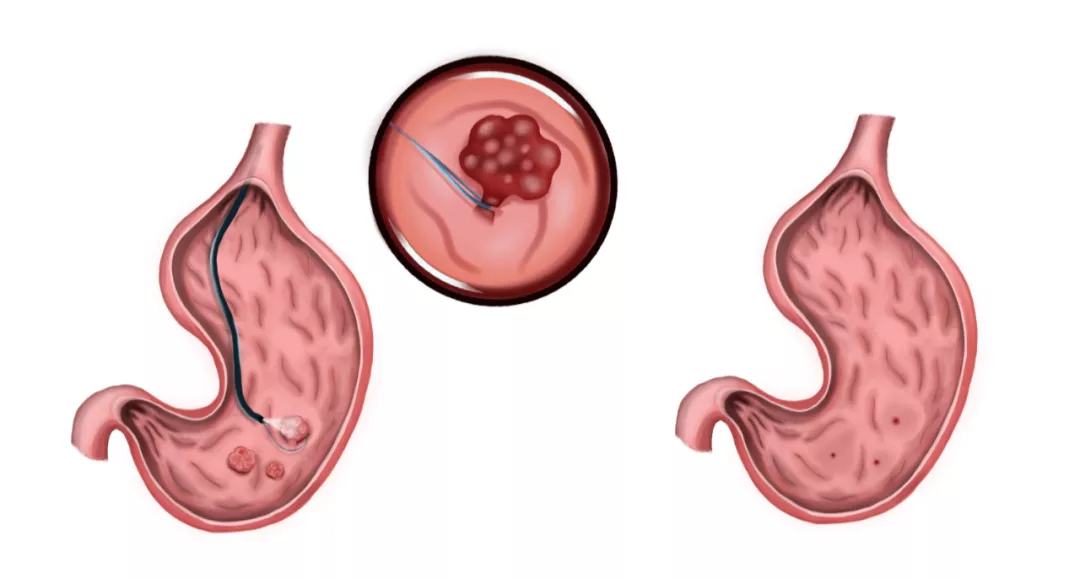

如果体检查出胃息肉,建议尽早到胃肠外科就诊,复查胃镜,切除息肉组织进行病理检查,确定胃息肉的性质。

胃息肉的确切病因至今未明,目前认为,可能跟以下几种因素有关。

一是幽门螺杆菌感染。

幽门螺杆菌释放的某些物质,可能刺激胃粘膜,进而导致胃息肉。

临床上,部分胃息肉患者在服药根治幽门螺杆菌后,息肉随之消退。

二是长期服用质子泵抑制剂。

这名字听着很陌生,实际上,就是常用于治疗胃溃疡、反流性食管炎的药物奥美拉唑、雷贝拉唑、埃索美拉唑等。它们都有抑制胃酸的作用。

三是胆汁反流。

一般可通过胃镜查出。患者常有上腹疼痛、烧心、反酸、恶心、消化不良等表现。

四是不良饮食习惯和遗传。

包括吸烟喝酒,常吃红肉,或腌制、油炸、辛辣食品等,都容易刺激胃粘膜,进而导致胃息肉生长。

对于恶变风险高的胃腺瘤性息肉等,肯定有必要及早切除。

但有些患者发现,自己属于增生性息肉、散发性胃底腺息肉,恶变风险较低,医生却也建议切除,为什么呢?

原来,息肉大小也是一个考量因素。

练磊主任说:“不管胃息肉的类型和多少,只要直径>2厘米,均建议切除。”

随着息肉体积的增大,会引起上腹部隐痛、腹胀、恶心、呕吐等不适,恶变风险也会相对增高。

有的息肉长在贲门处,可能使患者出现吞咽困难;有的息肉糜烂或表面形成溃疡,可引起上消化道出血,导致贫血等,也可能需要酌情考虑切除。

此外,建议年龄大于50岁的胃息肉患者,每年进行胃镜检查,密切观察胃息肉的生长情况。

当发现息肉突然增大或增多,须马上采取治疗措施。

切除胃息肉后,如果胃部内环境没有变化,就还存在滋生胃息肉的“土壤”。

练磊主任表示,如果有以下危险因素,胃息肉切除后复发的可能性会比较大,建议加强胃镜随访监测。

包括胃息肉直径>1 厘米,腺瘤性息肉,多发息肉,年龄>45岁等。

如何尽量避免胃息肉复发?

首先,还是老生常谈,应坚持良好的饮食习惯。

如三餐定时,戒烟戒酒,少吃辛辣、煎炸油腻食物,多吃新鲜蔬果等。

其次,不要过度劳累,避免长期紧张、焦虑。

研究表明,焦虑是胃息肉发生的独立危险因素。建议多运动,有助于保持乐观向上的积极情绪。

再者,积极治疗胆汁反流、幽门螺杆菌感染等疾病,避免胃部长期受刺激。

(感谢中山大学附属第六医院通讯员戴希安对本文提供的帮助)

官方微博

官方微博 微信服务号

微信服务号 微信订阅号

微信订阅号